Mukueri Abraham

Responsable du site de Luki

« Je paie les études supérieures de mes enfants exclusivement grâce aux revenus générés par mon activité apicole ! Ayant tout d’abord débuté en tant que simple apiculteur, j’ai participé à la promotion au développement de l’apiculture dans la région et suis devenu aujourd’hui formateur apicole ainsi que responsable d’un site du projet SYNAPIC » Abraham est un apiculteur passionné qui peut surprendre : « Il prend même les abeilles dans ses mains ! » « Quel est ton secret ? » « Il faut être humble devant les abeilles » dit-il. Abraham donne confiance. Un petit coup d’humidificateur pour assurer encore plus la sérénité des abeilles.

Synergie Apiculture au Congo

PROJET CLOTURE LE 31/12/2016.

IL EST POURSUIVI PAR L’ONG BELGE ULB-COOPERATION.

Le projet Synapic est un défi relevé par 3 ONG belges : ULB Coopération (anciennement SLCD), le WWF Belgique et Miel Maya Honing. ULB Coopération n’a pas hésité à recourir à l’expertise de MMH afin d’inclure un volet apicole dans son programme en cours (2014-2016), axé sur le développement de l’agriculture familiale dans le Kongo Central et sur le plateau des Batéké. De son côté, le WWF Belgique, actif dans la biosphère de Luki située à l’extrême Ouest du Bas-Congo, a vu dans ce projet une opportunité de pérenniser les actions de lutte contre la déforestation menées pour préserver cette fantastique réserve naturelle. Synapic est aussi en partie une remise-reprise du projet apicole de l’Association pour la Promotion de l’Education et de la Formation à l’Etranger (l’APEFE) effectué entre 2008 et 2013 dans le Kongo Central.

Tous ces acteurs ont pour but de favoriser la professionnalisation de l’activité apicole comme contribution aux stratégies de reforestation et de lutte contre la déforestation. La production de miel est intimement liée à la qualité de l’écosystème environnant et à la différence des chasseurs de miel qu’ils étaient auparavant, les apiculteurs sont aujourd’hui des protecteurs de l’environnement.

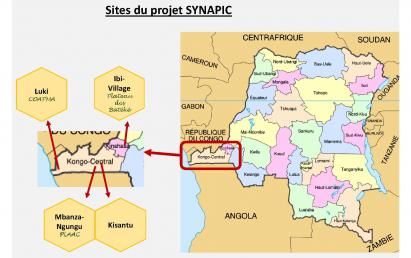

Un millier d’apiculteurs bénéficient du projet. Ils sont organisés en associations apicoles elles-mêmes regroupées en coopératives. Les plus chevronnés ont été engagés pour assurer l’exécution du projet, Prosper Bimangou a été engagé comme coopérant par Ulb-Coopération pour la coordination. Le projet SYNAPIC est basé à Mbanza-Ngungu et est mené sur quatre sites de la Province du Kongo central et de Kinshasa :

Luki dans le Bas-fleuve, en périphérie de la réserve naturelle faisant partie de la forêt de Mayombé, en collaboration avec le WWF-Luki.

Le projet Synapic vise une meilleure maîtrise des pratiques apicoles par les apiculteurs à travers la formation, la fourniture d’équipement adéquat, l’encadrement et le renforcement des associations et coopératives, notamment en les dotant d’un plan de développement stratégique. Des apiculteurs formateurs expérimentés encadrent et forment sur le terrain des promoteurs apicoles, désignés par l’association apicole dont ils sont membres. En échange de cette formation, les promoteurs apicoles gèrent un rucher communautaire et assurent à leur tour la formation et l’encadrement de leurs pairs. Chaque promoteur a reçu un vélo afin de pouvoir se déplacer « à la demande » dans les ruchers des autres membres de son association. Quant au pool de formateurs/apiculteurs expérimentés, ils recevront également une formation pointue et continue (en apiculture, en gestion, etc) de la part du coopérant, Prosper Bimangou.

En plus de l’aspect formation et encadrement, le projet prévoit l’achat de matériel professionnel pour les apiculteurs/formateurs (vareuses, gants, matériel de marquage de reine etc.). Afin de permettre aux apiculteurs d’accéder à du matériel de qualité à des prix décents, il faut éviter au maximum l’importation de matériel venu d’Europe, les coûts de transport et de dédouanement étant exorbitants. De plus, le savoir-faire nécessaire pour la fabrication de matériel apicole sur place existe, seul l’outillage fait défaut. C’est ainsi que le projet a prévu de renforcer les ateliers de couture, de menuiserie et de petit matériel apicole.

Intéressé par les pratiques apicoles africaines?

Consultez notre page « Apiculture en Afrique » !

POUR ALLER PLUS LOIN :

Découvrez nos MAYAZINES:

La PLAAC est une asbl-ong de droit congolais créée en 2011. Elle regroupe plus de 600 apiculteurs organisés en associations et est devenue un centre de référence en apiculture en RDC.

La Coordination Caritas Développement Santé du Diocèse de Kisantu (CCDS Kisantu), asbl de droit congolais créée en 1962, agit dans le domaine du développement, de la santé et des urgences.

Le Groupements d'Initiatives pour l'Agroforesterie en Afrique (GI-Agro), est asbl de droit congolais créée en 1992, par un ingénieur agronome Belgo-Congolais. L'activité apicole est naissante dans la région et vient en support aux activités de reboissement de l'asbl

En 2004 WWF-RDC a initié l'activité apicole autour de la réserve de biosphère de Luki. Les apiculteurs ont ensuite décidés de créer la coopérative des apiculteurs du Mayombe (COAPMA), qui est soutenue aujourd'hui par le projet SYNAPIC.